イエスの双子の兄弟と称される十二使徒の一人、ディディモ・トマス(ディディモはギリシア語で双子、トマスもアラム語で双子を意味する)によりインドに伝えられた聖霊のバプテスマは、禅仏教の警句による教えの伝統に受け継がれ、公案と言う極地にまで高められた。(エルマーR.グルーバー/ホルガー・ケルステン共著『イエスは仏教徒だった?』)

拙著『禅宗と景教』スライドショーのYouTube版『◆禅宗と景教 シリーズ01:禅宗の起源』をお届けします。今後、複数回にわたり『◆禅宗と景教 シリーズ』をYouTubeにアップロードする予定です。ご笑覧頂ければ、幸いです。

但し、上記のHTML文に埋め込んだものをPCブラウザーで確認したところ、『Microsoft Edge』と『Opera』は、問題有りませんでしたが、『Google Chrome』と『Firefox』では『エラー153 動画プレーヤーの設定エラー』と表示され、再生できませんでした。しかしエラー欄の『YouTube』表示をクリックすると、直接『YouTube』動画にアクセスし、再生できました。

--- ---

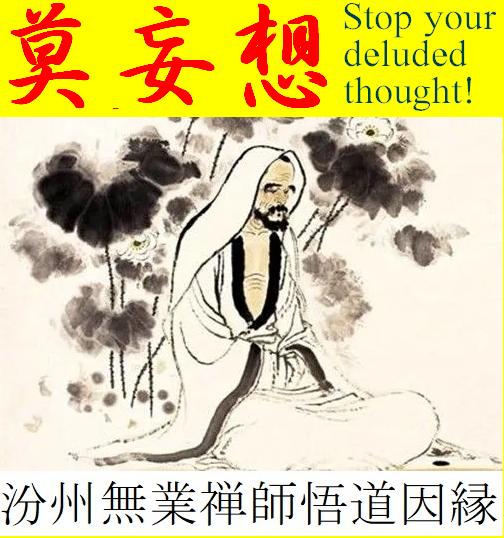

莫妄想

中国の唐代に莫妄想(ばくもうそう)を一枚看板に、一世を風靡した禅僧がいた。彼は弟子たちから質問を受けるたびに、「妄想する莫れ(莫妄想)」と答えた。晩年、第15代穆宗(ぼくそう)皇帝(在位820-824)の勅命を受け山西省汾州の開元寺に住したことから、汾州無業禅師(ぶんしゅうむごうぜんじ)と称された。

この男は9歳のとき、開元寺の志本禅師から大乗経を授かり、五行を余すところなく諳(そら)んじ、12歳で剃髪、20歳の時、襄州(じょうしゅう)の幽律師(ゆうりっし)の下で受戒、『四分律疏(しぶんりっしょ):律蔵の解説書』を習い、僧侶らに涅槃経を講じたと言うから、仏教学に通じた秀才だったものと見られる。

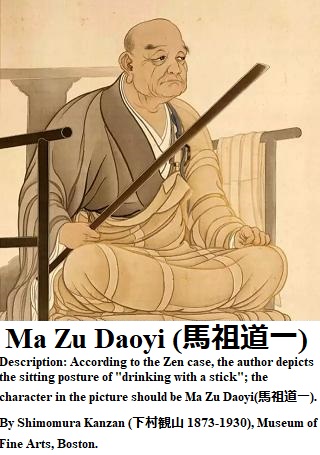

当時、馬祖道一(ばそ・どういつ:709-788)禅師が、江西省洪州の開元寺を拠点に『即心是仏(そくしんぜぶつ)』、『平常心是道(びょうじょうしん、これみち)』、『作用即性(さゆうそくしょう)』等と説き、経典や観心よりも日常生活そのものを重視する大機大用の禅風を発揚していたため、無業青年も、馬祖道一禅師を尋ねることにした。

青年の巍々(ぎぎ)たる相貌を見、梵鐘のような声音(こわね)を耳にした馬祖は、「仏殿は立派だが、中に仏が居らんな」と言った。

無業青年は跪(ひざまず)いて、「声聞・縁覚・菩薩三乘の文献を学び、禅宗の『即心是佛』の教えを耳にしたものの、まだ理解できません」と、正直に質問した。

すると、馬祖は「君が『まだ理解できない』と言ったところがそれだよ。他に何もありゃせん」と答えた。

そこで、青年は「達磨大師が西来(さいらい)し、蜜伝した心印とはどんなものですか」と重ねて尋ねた。

馬祖は、「大徳君、あんた、ちょっとウルサイ(煩い)ね。今日のところは、このくらいで出直しなさい。」と言った。

青年がやおら立ち去ろうとすると、馬祖は、つっけんどんに大音声で「オイ、大徳」と呼び捨て、青年が振り返ると、「何じゃい」とどなった。青年がハッと気づき、礼拝すると、馬祖は「何だ今頃、鈍根め。」と詰(なじ)った。

[雲居(うんご)禅師、錫(しゃく)を拈(ねん)じていわく、汾州のどこが煩(うるさ)いと言うのか。](景徳伝灯録巻28)

曹洞宗の開祖洞山良价(とうざん・りょうかい:807-869)禅師の一番弟子と言われる雲居道膺(うんご・どうよう:830-902)禅師は、この商量に参じる学人に、錫杖をしごきながら、「汾州無業のどこが煩(うるさ)いか、さあ、言ってみろ」と気合を入れたと言う。

作用即性(さゆうそくしょう)

古来、無業禅師開悟の因縁は、『作用即性(さゆうそくしょう)』の公案として用いられているようだ。『作用』とは、『動作』の意で、『人間の営み』/『人間が生きていることそのもの』が仏性(ぶっしょう)と言うこと。

馬祖禅の特徴は、大機大用の禅風を理念として理解させるのでなく、問答を通じて、各人に、我が身の上の活きた事実として実感させるところにあった。彼はこの道理を『作用即性』と称した。

駒澤大學の小川隆教授によると、唐代の問答は、修行生活のなかで自然に起る、偶発的な一回性のものであった。それが宋代になると、先人の問答の記録が禅門共有の古典として選択・編集され、それが修行の課題として修行僧に与えられるようになったのである。そのように使われるようになった先人の問答の記録を『公案』という。

宋代には、教材としての、また教授法としての公案の規格化が進んだ。『公案』参究の方法は、大まかに『文字禅(もんじぜん)』と『看話禅(かんなぜん)』の二つに分けて考えることができる。『文字禅』は、古典詩文の素養を駆使しながら、公案に寸評をつけたり、公案の趣旨を詩に詠んだり、散文で論評を加えたりすることによって、禅を明らかにしようとするもの。いっぽう『看話禅』は『話頭(わとう)』すなわち公案を『看る』禅ということだが、具体的には、一つの公案に全身全霊を集中しつづけて意識を限界まで追い詰め、その極点で爆発的な心の撃破を起こして絶対的な大悟の実体験を得る、というものである。(駒澤大學禪硏究所年報第32號`に掲載された小川隆教授の論文『唐代禅から宋代禅へ─馬祖と大慧』より抜粋。2020 年 12 月)

公案の起源

では、なぜ、禅門の先人達の問答の記録が、公案(裁判案件)と呼ばれるようになったのか。これには、景教が説く『終わりの日=最後の審判』の教理が深く関わっているものとみられる。

≪ヨハネ福音書≫のイエスは、第15章26節において『わたしが父のみもとからあなたがたにつかわそうとしている助け主、すなわち、父のみもとから来る真理の御霊が下る時、それはわたしについてあかしをするであろう』と説いているが、この『助け主』のギリシア語パラクレートス(パラクリトス:‘ο Παρακλητος)の訳語として、欽定訳聖書(KJV)は『Comforter(慰安者)』、新国際版聖書(NIV)は『Counselor(相談相手)』、ニュー・リビング訳聖書(NLT)は『Advocate(唱道者)』を用いている。訳者の苦労のほどが窺える。

ヨハネ福音書の著者がここで、参照したQ資料の原文は、トマス福音書88節の以下の記述と見られる。「イエスが言った、『御使いたちと予言者たちがあなたがたのもとに来る。そしてかれらは、あなたがたに、あなたがたに属するものを与えるであろう。そしてあなたがたもまた彼らに、あなたがたの手中にあるものを与える。そして、あなたがたは、自らに、どの日に、彼らが来て、彼らのものを受けるかを言う(トマス88)。』」

つまり真理の御霊があなた方に施すバプテスマは、本来あなた方のものをあなた方に与えるのであり、バプテスマをいつ受けるかもあなた方自身にかかっていると言うのである。聖霊のバプテスマとは、太初において神と一体であった自己に目覚めることに他ならないのだから。

達磨とネストリウス派の融合

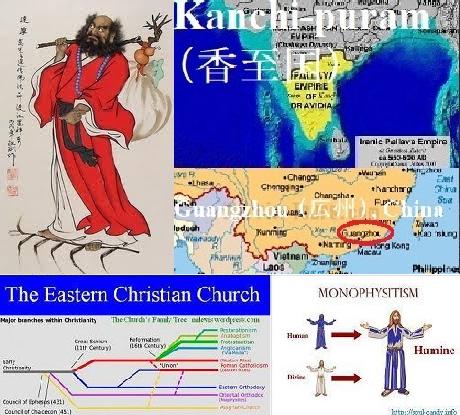

インドの菩提達磨により南北朝時代(439-589)に中国に伝えられた禅宗は、ちょうど同じころ中国に浸透したネストリウス派キリスト教と融合し、唐代(618-907)に入って爆発的に興隆したものと見られる。

イエズス会が17世紀に西安で発見した『大秦景教流行中国碑』には、西暦635年にオロペン(Alopen阿羅本:アブラハムの意)が21人の景教徒を率いて中国に赴き唐の太宗皇帝に拝謁、漢訳聖書を献上、中国における布教を正式に許可されたことが記されている。しかしこれは公式の記録で、それ以前から景教徒は中国で布教していたものと見られる。

空海と景教徒の親交

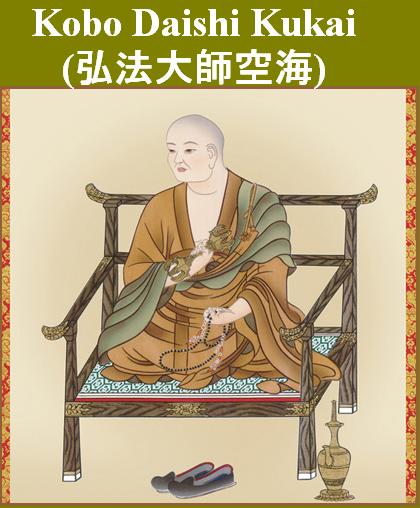

日本真言密教の開祖空海は804年に遣唐使に加わり中国に渡り、805年に長安の西明寺に入る。その後、青竜寺の真言宗第七祖恵果(745-805)に真言密教を学び、真言宗第八祖の地位を認められた。

空海は景教碑碑文の作者景浄の友人でカシミール出身の般若三蔵からサンスクリットを学んだ。したがって空海は、景浄や当時長安で活躍していた伊斯(イサク)等の景教徒とも親交をもったものと見られる。

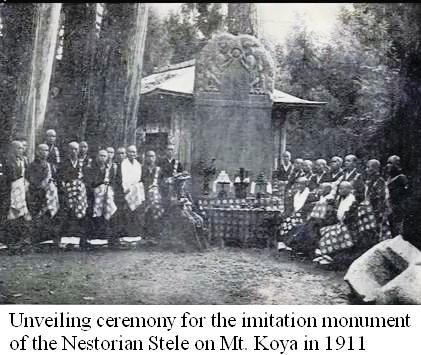

このため和歌山県の高野山には景教研究家エリザベス・アンナ・ゴードン女史(1851–1925)が、贈呈した景教碑のレプリカが存在する。

『世尊布施論』と『山上の垂訓』

また京都西本願寺所蔵『世尊布施論』第三巻の内容は、景教徒が著した漢訳『マタイ福音書』の山上の垂訓にほぼ一致しており、アダムの誕生物語の一部も掲載されている。

したがって、イエスの双子の兄弟と称されるトマスが、インドや中国に伝えた『聖霊のバプテスマ』は当時両地に勃興していた大乗仏教や道教と融合し、浄土信仰や禅文化を開花させ、さらにはイスラム教の誕生にも寄与したと言える。

無業禅師生誕挿話

ちなみに汾州無業禅師を紹介する『景徳伝灯録巻第二十八』の冒頭には、『陝西省商州市上洛の李氏家の少女は、ある晩、空中で「そこにいてもいいか」と尋ねる声を聞き、自分が妊娠したことを知った。十月十日(とつきとうか)を経ると、産屋(うぶや)は神聖な光で満たされ、少女は一人の男児(おとこのこ)を産み落とした。俗姓を杜氏(とし)と言うこの男児は、這い這いできるようになると(俯及丱歳ふきゅうかんさい)、はやくも結跏趺坐して観想(直视坐即跏趺)した。』と言う新約聖書の『受胎告知』を想起させる序説がついている。

- 禅宗与景教≪聖霊のバプテスマ、達磨の心印≫-

ご購入はこちら

『聖霊のバプテスマ』とは一体何か

ヨハネ福音書の弁証法に従うなら、

【テーゼ】 『人は、人の子の証しを受け入れ、聖霊のバプテスマを受けることにより永遠の命を得られる(ヨハネ5:24)』。

【アンチ・テーゼ】 しかし、『地上の人間は、決して天から来たものの証しを理解できない(ヨハネ3:32)』。

それでは、地上の人間はどうして永遠の命を得られるのか。

【ジン・テーゼ】 『地上の人間は始めに神と共にあった言葉(ヨハネ1:1)に立ち返り、神が全き真理であることを自ら覚知すればよい(ヨハネ3:33)』。

文益禅師は「お前は慧超だ」と答えることにより、慧超自身の内に秘められた『真の自己(声前の一句)』を突きき付けたのである。

ご購入はこちら

○世界は一つ:

ご意見/配信停止

SEAnews Messenger

SEAnewsFacebook

SEAnews eBookstore

SEAnews world circulation