|

||||||||

|

|

|

2019-12-10 ArtNo.46664

◆書評:聖霊のバプテスマ(恵み)

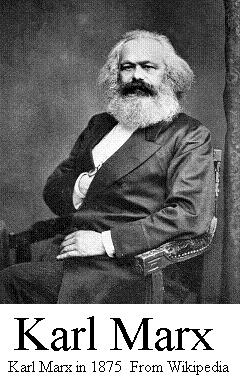

パウロ(BC?-AD65?)は≪エフェソ信徒への手紙≫や≪ローマ信徒への手紙≫の中で『聖霊のバプテスマ』とは、罪人(つみびと)に対する神の恵み(grace/mercy)と説いているが、この『恵み』と言う概念が様々に解釈され、神学論争に発展、カトリックとプロテスタントの分岐点になったのみならず、西欧の近代哲学や経済・政治理論にまで影響を及ぼした。 (この一文を書き上げた後、再読してみて、これを読み通すのは至難のワザであることに気づいた。筆者がそう感じるのだから、SEAnews読者の関心を得るのは難しいに違いない。しかし『聖霊のバプテスマ』は、キリスト教徒のみならず36億人のアブラハムの宗教信者にとって信仰の根幹に関わる概念でありながら、その解釈の相違が過去数百年にわたり宗教紛争や哲学・政治・経済論争の原因になってきたことから、ご一読頂ければ幸いである。) -------------- ≪エフェソ信徒への手紙1:13-14)≫ あなたがたもまた、キリストにあって、真理の言葉、すなわち、あなたがたの救の福音を聞き、また、彼を信じた結果、約束された聖霊の証印をおされたのである。この聖霊は、わたしたちが神の国をつぐことの保証であって、やがて神につける者が全くあがなわれ、神の栄光をほめたたえるに至るためである。 ≪エフェソ信徒への手紙2:8-9≫ あなたがたの救われたのは、実に、恵みにより、信仰によるのである。それは、あなたがた自身から出たものではなく、神の賜物である。決して行いによるのではない。それは、だれも誇ることがないためなのである。 ≪ローマ信徒への手紙3:23-26≫ 何故なら誰もが罪を犯し、私たちは皆本来神の栄光を受けるに値しないからです。にも関わらず、神は寛大な恵みをもってこのような私たちも義と見なされました。神はイエス・キリストを通じて、つまり彼が私たちが負うた罪に対する罰から私たちを解放された時、そうなさったのです。何故なら神はイエスを贖罪の犠牲として使わされました。人々はイエスが血を流しその命を犠牲にしたことを信じた時、神に対して義とされました。この犠牲は、過去に神が罪を犯したものに対して辛抱強く罰しなかった時も公正であったことを証すものです。何故なら神は先を見越して彼ら(過去に罪を犯したもの)を、神が今なすこと(免罪)の中に織り込み済みだったのです。神はこのこと(イエスの十字架)を通じてその義をお示しになりました。何故なら神は公平であり正しいからです。そして神は、罪人がイエスを信じる時、神に対して義と見なすことを宣言なさいました。 -------------- ○テルトゥリアーヌスの『賜物』  教父テルトゥリアーヌス(Tertullianus:150/160-220?)は、『恵み』は、人間が罪性を克服するために天から与えられる『力』あるいは『賜物』と説明した。ギリシヤ哲学の影響を受けた彼は、『恵み』を一つの実体として、エネルギーを持った物質のように捉えたようだ。 西暦150年頃、カルタゴのローマ総督に仕える百人隊長の子として生まれたテルトゥリアーヌスは、改宗したベルベル人だったが、クリスチャンの化粧の下に、ベルベルのすべての情熱、すべての非妥協性、すべての反骨精神を維持していた。神の性質を表すために『三位一体』という言葉を作り出したのはテルトゥリアーヌスであり、キリスト教に関わる合計982の新語を発明したと言う。(ロビン・ダニエル著ディス・ホーリー・シード) 『教父著作における人間定義の概念(The patristics concept of the deification of man examined in the light of contemporary notions of the transcendence of man)』によると、魂とは、それが属し、分かちがたく結合している肉体と同じ空間を占めている物質であると言うテルトゥリアーヌスの教義は、アダムの魂全体の『半肉体的同一性』と言う観念に導かれる。なぜなら全ての魂は、まるで、アダムの茎から分かれ、独立の木として接ぎ木された小枝ののようだからである。 この恵みという賜物は洗礼(バプテスマ)を通して与えられ、その賜物を活用することによって、信仰者は罪を犯さずに生活し、やがて救いに到達できると言う。 テルトゥリアーヌス以後、恵みとは、秘跡(サクラメント)を通して分与される賜物と見なされた。そして、この賜物の果す役割は、堕落した人間性を克服することにあった。 ○ペラギウスの『生来説』  英国出身の修道士ペラギウス(Pelagius: AD 360?-418?)は、「創造主の恵みによって与えられた『理性』と『自由意志』とは、『堕罪(だざい)』によって破壊されることはない」とし、「人間は新しく造られてこの世に出て来る時に、恵みの可能性をすでに内に宿して生れてくる」と主張、ゆえに「救いは、この生来の恵みに見合うだけ、どれだけ努力するか、どれだけ成し遂げるかにかかっている」と唱えた。 ペラギウスによると、神の創造は完璧で、『人間は、邪悪で、断罪される』などと言うことはあり得ず、無垢で、神の励ましを負うて生まれるのである。アダムの罪は決して彼の子孫を傷つけず、我々は皆、アダムがエデンで享受した同じ力と善行の能力を以て地上におけるその務めに取りかかるのである。世界を祝福するのが神の意志であり、断罪することではない。神の御心は、まことに、我々一人一人が神と共に歩き、全き愛と聖性を実現することである。もし我々がそれを望むなら、我々は御心を全うすることができる。なぜなら天命は全ての者に与えられており、全ての者がそれに従うことができるからである。我々の能力の可能性は、その能力を賜った神以上に知るものはない。神は不可能なことを命じるはずはない。なぜなら神は正義であり、彼が助けることができなかったことについて、人を非難することはない、なぜなら神は真聖なのだから。 ペラギウスは、「神は人に信じる自由と信じない自由、従う自由と従わない自由を与えた。そして神の裁きはそれぞれの人が行った選択に対してなされる」と唱えた。 ○アウグスティーヌスの『反生来説』  アウグスティーヌス(Augustinus:354-430)は、ペラギウスに反論し、「創造時の恵みは堕罪において失われ、人間の理性は暗くなり、意志はゆがめられ、その状態はアダムの子孫である全人類に及んでいる。結局のところ、人間は堕落した存在(fallen being)で、本質的に罪人であり、神の非難に値する反逆者である」と主張した。 ペラギウスとアウグスティーヌス双方の影響を受けた、中世のスコラ哲学は、プラトンのイデア論およびアリストテレスのヒロモルフィズム(質料形相論)に基づき、人間存在を下層(nature)の『理性』・『知性』・『意志』と、『恵み』によって与えられた『信仰』・『希望』・『愛』から成る上層(grace)に分け、現世の人間は、アダムが犯した原罪(堕罪)により、霊的上層部が失われた状態に陥っている。そこで人間が救われるには、堕罪により失われた上層部を取り戻す必要があり、それを実現するのが『恵み』であり、また神の恵みは、人間の側の努力(功績)に対する報酬として施されると説いた。 ○トマス・アクィナスの『神の恩寵』  これに対して、アリストテレスの哲学とキリスト教の原則の統合を試みたことで知られるイタリアのドミニコ会修道士、トマス・アクィナス(Thomas Aquinas:1225-1274)は、人間存在の上層としての『信仰』・『希望』・『愛』と言った霊的側面は、人間的努力を通じて取り戻すことは不可能であると主張、『神の恩寵(gratia infusa)』が外から注入されねばならないと説いた。 この注入によって人間の内部に新しい性質(habitus)が形成される。それに従って生活する中でさらに恵みが加えられ、功績が蓄えられ、最後にこの功績に報いる永遠の救いが得られると言う。 ○ルターの『信仰義認』  パウロの『ローマ書』に傾倒したマルティン・ルター(Martin Luther:1483-1546)は、『救い』は、ただ神の恵みのみによるもので(sola gratia)、恵みは、人類の罪を贖うイエス・キリストに対する信仰を通じて無償で提供されると説いた。 彼は、『恵み』と『功績』を結びつけた中世神学を否定、替わりに『恵み』と『信仰』を結合した。 ルターは『福音の本質』は人間が努力して善行を積み上げ神に近づくのではなく、キリスト(に対する信仰)を通じて神の方から人間に近づくことであると説いた。 ルターにとって最も重要なことは、『信じる』だけで罪人(つみびと)を『羲』と認める神のはたらきであり、『救い』もしくは『贖い』とは、イエスを『メシア』として認める『信仰』を通じてのみ手に入れることができる神の恩寵であるとした。 ○デカルトの『渦動創世説』  スコラ哲学の方法論に立ってスコラ哲学批判を展開したルネ・デカルト(1596-1650)は、彼の『明晰判明の規則』に基づき、「我思う、故に我あり」という唯一の第一原理(single first principle)を導き、さらに存在論(ontological argument)と商標論(trademark argument)双方に立って『慈悲深い神』の存在を証明した。 さらに、初歩的な『慣性の法則』や『運動量保存の法則』も発見したデカルトは、粒子の渦状の運動として宇宙の創生を説く渦動説を唱えた。 しかし、ブレーズ・パスカル(1623-1662)はその著『パンセ』の中で「アブラハム、イサク、ヤコブの神は、哲学者、科学者の神にあらず」と批判した。 ○ルソーの『社会契約説』  産業革命が進行し、産業資本家が台頭、絶対王政や封建制が動揺する中で、ジュネーブの時計職人の子、ジャン=ジャック・ルソー(1712-1778)は、人間の自由を束縛する社会的不平等を批判するとともに、人間は私益を目指す『特殊意志(Particular will)』と公共の利益を目指す『一般意志(General will)』を供えているとし、人間本来の自由を回復するため、社会契約を通じて、各人は『特殊意志』を捨て『一般意志』の指導に全面的に服従することを誓うべきだと主張した。 彼れによると、『主権』とは、理想的には集会における直接民主主義によって決定される法の支配を意味する。政府は行政官で構成され、『一般意志』の実行と執行を担当する。こうして個人は自分自身を守り、自由を保つことができる。なぜなら、国民統合の『一般意志』の権威への服従は、個人が他者の意志に従属することを確保し、また、彼らが集合的に法律の作成者であるため、彼らが自分自身に従うことを保証するからである。 人生の早い時期にローマン・カトリックに改宗し、その後故郷のジュネーブにおいて厳格なカルヴァン主義に回帰したルソーは、その著エミールにおいて宗教的寛容を強く支持したが、宗教的無関心もしくは異端を擁護するものと見なされ、カルヴァン主義のジュネーブとカトリックのパリの双方で同書に対する非難に直面した。 ○スミスの『自由放任論』  これに対してスコットランドの啓蒙思想家アダム・スミス(1723-1790)は人間は本来私益を図る『利己心』と他人を思いやる『共感』を兼ね備えており、こうした道徳感情が『公平な第三者』として各人の内部で『利己心』を抑制するため、各人の自由な経済活動は、『市場原理』と言う『神の見えざる手』に導かれ、社会全体の利益増大をもたらすと言う『自由放任経済』を提唱した。 ルソーの『社会契約説』も『神の見えざる手』に導かれたスミスの『自由放任論』も、パウロが『ローマ書』の中で説いた再臨したイエスが樹立するであろう王国の具現を想定したものと言えそうだ。 『社会契約説』について言えば、仮に熱狂的パウロ支持者の小規模な共同体としてなら、あるいは実現可能かも知れない。私益を求める『特殊意志』を捨て、公共の利益実現を目指す『一般意志』に全面的に服従することを誓い、各自の自由と権利を共同体に全面的に譲り渡す『ピューリタン精神』は、称賛に値する。しかし共同体の代表は、生身の人間であり、パウロの幻の中に登場した再臨のイエスではない。とは言え、各自の自由と権利を共同体に全面的に譲り渡す『ピューリタン精神』は、米国のみならず、共産主義政権やイスラム国家にさえ、組織理念として多少に関わらず受け継がれ今日に至っている。 ○カントの『目的の王国』  ケーニヒスベルク大学の哲学教授イマヌエル・カント(1724-1804)は、「最高の目的は幸福ではなく、幸福を受けるに値する人格の完成である」とし、全ての人間が互いの人格を目的として尊重しあう社会を『目的の王国』と呼んだ。 カントは『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』の三批判書を著し、認識は外在する『物』をそれぞれの感覚器官(眼耳鼻舌身)の形式(色声香味触)によって受容し、理性の理解能力に応じて加工された『現象』として捉えるが、『物自体』は『不可知』であるとした。したがって現象は認識後はじめて存在するのであって、認識される前に『物自体』として存在していた訳ではないとする認識論の『コペルニクス的転回』をもたらした。 カントはまた『理性』を科学を対象にした『理論理性』と道徳を対象にした『実践理性』に分類し、人間が自由なら必然性は成り立たず、人間が必然性に支配されるなら意志の自由は存在しないが、これは『物自体』と『現象』を同一視した結果生じた疑似問題であり、人間の意志は『現象』としては自由が存在し、『物自体』としては必然性を追究できる。したがって、『理論理性』の対象としての科学と『実践理性』の問題としての道徳は、それぞれの限界内で両立すると説いた。 ○ヘーゲルの『絶対精神』  精神が物質から分離する以前の絶対者としての神の働きを『絶対精神』と呼んだゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル(1770-1831)は、「歴史は、本来眼に見えない『絶対精神』が自己否定して眼に見える物質として外化して行く過程であり、世界の本質が自由で理性的な精神であることを自覚するに至ったものが『人間精神』である。『人間精神』は、『民族精神』や『時代精神』として、また主観的な『個人精神』として現れる」と説いた。 チュービンゲン大学付属のプロテスタント神学校チュービンゲン・スティフでカント哲学やキリスト教史を学んだヘーゲルは、「人間の自由は、社会や歴史と無関係ではあり得ず、個人の人格を超えており、歴史がある段階に達しない限り、個人の意志や願望によって自由を実現することはできない」と考えた。 ヘーゲルは、ナポレオンが1806年10月14日にイエナ郊外の高原でプロイセン軍と交戦した際、同市でその著『精神現象学』の仕上げに取り組んでいた。市内でナポレオンを目撃したヘーゲルは友人のフリードリッヒ・インマヌエル・ニートハンマーに「僕は皇帝を見た。世界精神が馬上豊かに町から偵察に出て行った。馬に跨がり、世界を馳せ掌握せんとする怪傑をこの地で目撃したのは壮観としか言いようがない。」と書き送った。 ○マルクスの『唯物史観』  ユダヤ教ラビの家庭に育ったカール・マルクス(1818-1883)は、社会の歴史的発展段階に注目したヘーゲルの『弁証法哲学』を受け継いだ。彼は、物質的生産活動こそが人間の本質と見なす『唯物論』の立場から、『封建的経済制度』は『ブルジョア革命』により『資本主義経済制度』に移行し、最終的に『労働者革命』により『共産主義経済制度』に移行することを論証しようとした。 マルクスの『プロレタリア革命論』には、世界最終戦争(ハルマケドン)を預言した『黙示録』や『イエスの再臨信仰』の影響が窺える。1844年にパリで発行された『独仏年誌』創刊号に当時25歳のマルクスは、「ユダヤ人はもはや宗教的人種的存在ではなく、隣人から被った扱いによって貸金業その他の職業を余儀なくされている純然たる経済的階級である。だから彼らは他の階級が解放されて初めて解放される」と、ユダヤ人の運命に関して奇しくもパウロと同じ結論を表明している。同誌は創刊号のみで廃刊になった。 マルクスの死後34年を経た1917年にロシア革命が起こり、世界初の社会主義国家『ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国』が誕生、その後、東欧、アジア、中南米、アフリカに社会主義政権が続々樹立された。こうして世界は資本主義陣営と社会主義陣営が拮抗する東西冷戦時代を迎えた。  しかしマルクスが預言した全ての国民が階級制度から解放された平等で自由な共産主義国家は終に実現しなかった。過渡的な社会主義体制は多くの矛盾に直面し、部分的に市場メカニズムを導入する試みがなされた。資本主義国家でも政府が市場メカニズムに介入し、周期的な経済恐慌を回避する試みがなされた。その結果、純粋な資本主義国家も社会主義国家もなくなり、あるのは疑似資本主義国家と疑似社会主義国家のみになった。 1991年のソビエト連邦崩壊に伴い、東西冷戦構造も消失したが、依然として紛争はなくならない。いずれにしても、全世界が管理市場経済に移行しつつある今日、経済構造上の紛争の火種は大幅に減少したものと見られる。疑似資本主義国家と疑似社会主義国家が直面する主要な矛盾は、管理市場経済に見合った上部構造の改革が遅れていることである。一例を挙げれば、共産党の一党独裁は、共産主義の実現を目指す社会主義制度下における過渡的な政治制度であり、管理市場経済に移行した今となっては、最早正当性を主張できなくなっている。 ○治乱の道  中国の三国時代、漢室の末裔劉備玄徳(りゅうびげんとく:161-223)は、臥龍の異名を持つ諸葛亮孔明(しょかつりょうこうめい:181-234)を軍師に迎えるため、その庵を訪れた。 シルクロード東端の中国において西方のローマに勝るとも劣らぬ400年の隆盛を誇った大漢帝国が黄巾の乱を境に衰勢を辿る中、イエスと同じ様に王室の血筋ながら落剥し蓆売りをしていた劉備は、豪傑関羽(?-219)および張飛(?-221)と義兄弟の契りを結び決起した。 この時、孔明は若輩ながら、春秋戦国時代(771-476 BC)の覇者斉の宰相管仲(かんちゅう:725-645 BC)や戦国時代(475–221 BC)燕の軍師楽毅(がくき:?-?)の再来と称されていた。三顧の礼をとって孔明を軍師として迎えることに成功、蜀漢の地を奪い、北方の魏や南方の呉に対抗する『天下三分の計』を授けられた劉備は、最盛期には現在の四川、重慶、貴州、河南、湖北の一部そして甘粛を包含する広大な地域を版図に収めた。こうして魏呉蜀三国が鼎立する三国時代が到来した。 劉備玄徳は、最初に孔明の庵を訪れた際、路傍で偶然出会った孔明の友人崔州平(さいしゅうへい:?-?)に乱を治める道を問うた。 -------------- 玄徳:臥龍先生ではありませんか。 州平:私は孔明ではありません。彼の友人で博陵(はくりょう)の崔州平と申します。 玄徳:ご高名はかねがね伺っておりました。ここでお目にかかれたのは、天の配剤と言えるでしょう。お時間が許せば、是非ご高説に浴したいと思います。 二人は林の中の手頃な石に腰をおろし、関羽と張飛が両側に侍立した。 州平:「将軍はどうして孔明をお尋ねになるのですか。」 玄徳:今、天下は大いに乱れ、四方騒擾の折り、孔明に治国民安の策を問おうと思った次第です。 州平:天下平定をご使命となさっているのですね。立派なお志です。しかし将軍は治乱の道理をご存じないようにお見受けする。 玄徳:あるいは、そうかも知れません。願わくば治乱の道をお聞かせ下さい。 州平は笑いながら言った:山村の一儒生が痴(おこ)なることとお怒りにならないなら、一言申してみましょう。古(いにしえ)から見るに、治極まれば乱を生じ、乱極まれば治に入るは、周知の道理です。高祖は白蛇を切って義を起こし、無道な秦を誅伐して二百年の太平を開きました。しかし哀帝と平帝の時代に王莽の簒奪に遭い、再び乱に入り、光武の中興後また二百余年の平和が続いておりましたが、近頃ようやく地に干戈の音、雲に戦鼓の響きあって、乱に入り始めたところではありませんか。 玄徳:そうです。乱調が見え始めて、かれこれ二十年です。  州平:人の一生から見れば、二十年は長いと思えますが、悠久な歴史から見ればほんの一瞬です。台風の到来を知らせる微風に過ぎません。 玄徳:おっしゃる通りです。しかし私は漢室の末裔として、王朝の安寧を図ることを使命と心得ています。どうして命数に委ねることなどできましょう。故に真の賢人を求め、万民の災害を未然に防ぐこと、あるいは最小、最短にすべく努めることをもって、自分の使命と信じている訳です。 州平:ご立派なご決意です。しかし『天命に順なる者は逸、天に逆らう者は労、これを数える所在り、理得ざれば而してこれを奪う。これを命ずる所在り、人而してこれを強いるを得ず』と言うことわざをご存じありませんか。将軍が孔明を招じて天地を廻旋(かいせん)し、乾坤を補修しようと願っても、この世から戦をなくすことは難しい。ましてや孔明も限りある生命の一人の人間に過ぎません。 玄徳は終止謹んで聞いていたが、崔州平のことばがおわると、「御高教。寔(まこと)にかたじけない」と深く謝した。(三国志演義) --------------  ○『易姓革命論』と『時代精神』 孔明の『天下三分の計』により、蜀は強大になったが、崔州平が説いた治乱の道理は的中し、魏呉蜀三国は結局全て滅亡した。魏の軍師司馬懿仲達(しばいちゅうたつ:179-251)の孫が西晋を建て全国を統一したものの、長くは続かず、隋・唐王朝に取って代わられた。その後も王朝の興亡が続き、今日に至っている。中国明代(1368-1644)に書かれた『三国志演義』には、天命により王朝の姓が変わり、時代が推移、異なる王朝が興亡すると言う『易姓革命』理論が貫かれている。そして、この理論は、ヘーゲルの『時代精神』そのものと言えそうだ。 後漢の時代に班固が著した≪白虎通義≫には「天命を受けて、起(た)ち姓を易(か)えた王は、必ず泰山に昇(のぼ)り天を祭る儀式『封』を行う」と記されている。また前漢の時代に司馬遷が書いた歴史書≪史記≫には、秦の始皇帝や漢の武帝等古代の帝王は泰山で天を祭る封と地を祭る禅の儀式を行ったと記されている。封禅の儀式は三皇五帝の神話時代から行われて来たと言う。 ○儒教とカントの道徳論 一方、春秋時代の思想家孔子(552-479BC)の孫、子思(483-402BC)の作とされる≪中庸≫には、『天の命これを性と謂い、性を率いるこれを道と謂う。道を修めるこれを教えと謂う。』と説かれている。つまり、天命は天が各人に与えた使命として人格に内在している。この使命を見い出し、それを全うすることを説いた教えが儒教と言うのである。  また孔子の弟子曾参(505-434BC)の作とされる≪大学≫はその冒頭に『古の天下に明徳を明らかにせんと欲する者は、先ずその国を治む。その国を治めんと欲する者は、先ずその家を斉う。その家を斉えんと欲する者は、先ずその身を修む。その身を修めんと欲する者は、先ずその心を正す。その心を正さんと欲する者は、先ずその意を誠にす。その意を誠にせんと欲する者は、先ずその知を致す。その知を致さんと欲する者は物を格(いた)すに在り。物格りて而して后に知至る。知至りて而して后に意誠なり。意誠にして而して后に心正し。心正しくして而して后に身修まる。身修まりて而して后に家斉う。家斉いて而して后に国治まる。国治まりて而して后に天下平らかなり。』と記している。 『明徳』とは≪中庸≫において「天の命これを性と謂い」と説かれた『性』と同義で、人間に生まれながら備わった『天命を負うた徳』と言う意味である。天下平定が人格形成の最終目的であり、それは個人、家庭、国家、世界の各段階において『明徳』をあきらかにすることを通じて実現されると言うのである。国家統治と人格形成を見事に一体化した儒教のこうした道徳論は、カントの『目的の王国』やルソー著『エミール』の中で説かれた教育論を彷彿とさせる。 ○仏即煩悩、煩悩即仏  唐代末期、河北省趙州の観音院に住した趙州従諗禅師(778-897年)はある日上堂(じょうどう)して会衆に「老僧は、来訪者が山門をくぐらぬうちに、居ながらにして胡人(こじん:西域の異民族)か、漢人(かんじん)かを映し出す明珠(みょうじゅ)をもっている。だから麦藁(むぎわら)一本を一丈六尺の黄金の仏像に変え、一丈六尺の黄金の仏像を麦藁一本に変えることなど造作も無い。仏は即ち煩悩、煩悩は即ち仏だ」と垂示(すいじ)した。 すると一人の僧が、「仏は一体誰にとって煩いとおっしゃるのですか」と尋ねた。 趙州和尚は「全人類だ」と答えた。 そこでその僧は「どうしたら御免蒙ることができるでしょう」と聞いた。 趙州和尚は「どうして御免蒙るんだ」と反問した。(五灯会元第三巻)  ちなみに、後小松天皇の落胤と言われる室町時代の禅僧、一休宗純和尚(1394-1481)は「釈迦といふ いたづらものが世にいでて おほくの人をまよはすかな」、「南無釈迦じゃ 娑婆じゃ地獄じゃ 苦じゃ楽じゃ どうじゃこうじゃと いうが愚かじゃ」と言う狂歌を詠んでいる。<以下次号> 【参照】 ○《五灯会元》第三巻 趙州従諗(じょうしゅうじゅうしん)上堂(じょうどう)して説(いわ)く「明珠(みょうじゅ)の掌(たなごころ)に在るが如く、胡来たれば胡現れ、漢来たれば漢現る。老僧は一枝(いっし)の草を把(と)りて丈六の金身と為して用い、丈六の金身を把りて一枝の草として用ゆ。仏は是れ煩悩、煩悩は是れ仏なり。」 当時(そのとき)一僧有りて問いを発す「仏は是れ誰家(たがや)の煩悩なるを知らず。」 趙州答ゆ「一切人の煩悩なり。」 僧又問う「如何(いかん)が免掉(めんたく:ふるいおとしてまぬがれる)せん。 趙州説く「什麼(なんの)為(ため)か、免掉を要す。」  ○『聖霊のバプテスマ』とは一体何か ヨハネ福音書の弁証法に従うなら、 【テーゼ】 『人は、人の子の証しを受け入れ、聖霊のバプテスマを受けることにより永遠の命を得られる(ヨハネ5:24)』。 【アンチ・テーゼ】 しかし、『地上の人間は、決して天から来たものの証しを理解できない(ヨハネ3:32)』。 それでは、地上の人間はどうして永遠の命を得られるのか。 【ジン・テーゼ】 『地上の人間は始めに神と共にあった言葉(ヨハネ1:1)に立ち返り、神が全き真理であることを自ら覚知すればよい(ヨハネ3:33)』。 文益禅師は「お前は慧超だ」と答えることにより、慧超自身の内に秘められた『真の自己(声前の一句)』を突きき付けたのである。 ご購入はこちら ご意見/配信停止Tweet to @TwitterDev SEAnews MessengerSEAnewsFacebookSEAnews eBookstoreSEAnews world circulation |

|

[Your Comments / Unsubscribe]/[您的意见/退订]/[ご意見/配信停止]

Please do not directly reply to the e-mail address which is used for delivering the newsletter. 请别用递送新闻的邮件地址而直接回信。 メールをお届けした送信専用アドレスには返信しないで下さい。 |